“上医治未病……”

——一个曲艺批评者的述职报告

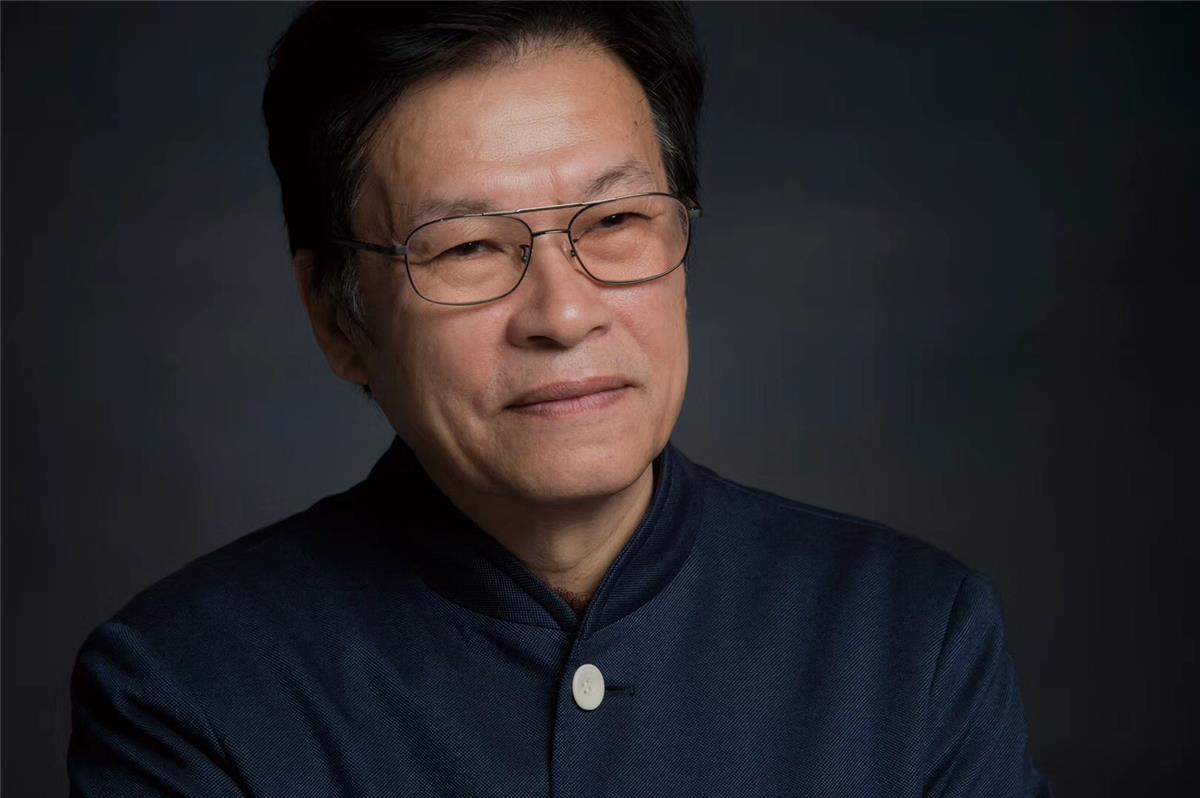

孙立生

在一般人的眼里,曲艺就是中国舞台表演艺术里的一种样式。但,对从事曲艺艺术职业、行进在具体曲艺实践中的人来说,曲艺则是一个极其宽泛的概念:它,或者是演员,或者是作者,或者是音乐设计、伴奏,或者是社团管理、营销,或者是理论学术的研究,或者是发展现状的批评……自古至今,凡是成大器的中国艺术家,即使是一个人,却也是这诸多方面的“集大成者”,像齐白石的“妙在似与不似之间”、梅兰芳的“移步不换形”、高元钧的“演谁像谁不是谁”等经典艺术理论,无一不是其“综合素养”大树上结出的“果实”。用“一场戏”的视角看,“生旦净末丑”的分工,必须着眼于促进、强化“整体”的协调、丰富,其“个性”“差异”等,则须无条件地统一于“最佳脚本的最佳舞台呈现”这一艺术的根本之中;换言之,所有与这一核心相悖的“喧宾夺主”,只能让曲艺艺术的魅力削弱、稀释,令其健康、生命受到损伤、威胁。基于这样的整体观与核心观,我眼中的曲艺艺术乃是具有五脏六腑的“人”,其分工如同身体的不同“器官”,每一个都具备不可取代的重要价值,它们有分工却容不得分家,只有在“整体意识”的统领下,各司其职地为“核心”服务,曲艺艺术才得以健康、幸福、快乐地成长与发展。

近年,笔者在关注、思考曲艺现状及其发展的过程中,将撰写、发表的批评文字,视同医生填写“查体报告”,要求自己必须让爱与真诚贯穿始终,以怀揣着对曲艺生命的敬畏之心,不断学习、发现、思考、总结,通过“医德”“医术”等素养的提升,努力使“诊断”透过现象看本质,逐步抵达“上医治未病”的境界——

一、“跪”于“贵”——不容或缺的敬畏

我为什么从当初的曲艺作品写作转型于曲艺批评?答案一句话:被内心的“志业精神”所驱使。“志业”绝非为稻粱谋而从事的职业,而是与工匠精神相近的,与所谓的权力、金钱、名誉等外在利益毫无关系的一种对“梦想世界”的渴望与追求。正是对曲艺艺术近乎于信仰一般的热爱,让我把为曲艺艺术服务视为无尚光荣与自豪。曲艺,须臾亦离不开它的受众,它是曲艺家与曲艺受众在曲艺剧场里共同完成的艺术形式。因为对曲艺艺术信奉、敬仰,而“批评者”的角色,让我快乐地往返于曲艺家与其受众之间,用我的真诚、忠诚与服务,使它与他们合二为一地成为我心中那个完整、完美的“曲艺上帝”。

2000年的初春,曾对一群学习曲艺的小学生阐释过我对曲艺的敬畏与情感:曲艺是中国独有的艺术形式,爱曲艺就是爱中国;曲艺为基层百姓所喜闻乐见,爱曲艺就是爱中国的大众百姓……不曾想,我的话被一位同行的曲艺老人所打断:过去我们说书的曾被皇帝请到过宫里。我对其当场反驳道:“嬉笑怒骂蔑权贵,俯首躬身跪平民”,这才是曲艺家应有的尊严与富贵,真正的曲艺家不会觉得给皇帝说书比给老百姓演出身价高。历史的真相是,给皇帝说过书的人早已被遗忘,而陆游那首“斜阳古柳赵家庄,负鼓盲翁正作场,死后是非谁管得,满村听说蔡中郎”的诗歌却为人们从古传诵至今。

2008年2月27日,《齐鲁晚报》发表了该报记者与我的对话《赵本山究竟算不算大师?》,记者问:你近期在某电视台所说的“赵本山的农民形象可笑不可爱”,可谓引起了轩然大波,支持者、反对者观点交锋激烈。我回答:我的观点被误读了。我没有骂赵本山,我只是说他塑造的农民形象可笑不可爱,而且,艺术形象仅有可笑是不够的。现在曲艺界一些流行的艺术品种,追求时尚的互动,能让人发笑,说白了就是玩。但“玩”只是曲艺最原始的功能之一,而不是根本的功能,以前说曲艺的功能时有一句话,叫做“说书唱戏劝人方”,就是说要寓教于乐,不能只是“玩”……流行的曲艺观也许是一种“实力”,但它却替代不了真理。这篇文章在网络广泛传播,以至于2011年5月19日,《南方农民报》的记者在《农民:中国符号的变奏》一文中又一次提及:“山东省曲艺家协会主席孙立生曾在公开场合毫不留情面地批评赵本山”。是的,近些年,我写过很多批评曲艺家的文章,除了赵本山,还公开批评过郭德纲,以至于对“曲艺进大学”亦曾浇过“冷水”,在报刊发表过“大学培养不出郭德纲”的观点,但,我内心所期待的恰是爱的“另一面”:渴望“赵本山”与“郭德纲”们更长久地活着;渴望“曲艺进大学”能踏着时代健康的节拍走得更自然、洒脱。

乡情乡音的“地方性”“多样性”,是曲艺不可替代的生命价值。正是看到一些个性鲜明、风格迥异的曲种形式,越来越趋向“大一统”的时候,2013年10月16日的《中国艺术报》,发表了我的论文《大地与种子》,我在其中阐述了这样的曲艺观:“五里不同风,十里不同俗——乡情乡音的曲艺,其特质决定它的价值来自大地,而不是外国或者繁华都市的舞台与富丽堂皇的领奖大厅。”当它被多家媒体转载后,我接到了许多业界朋友的祝贺电话;殊不知,心底的信仰与敬畏,让我早就忽略或者说不太在意这些评论文字的发表、传播,而愈发期待它能对实践产生影响——哪怕它微乎其微。

几十年前的济南火车站,曾是一座有优秀历史文化符号意义的建筑。据说,当年它被拆除时,有人曾为它披麻戴孝。我自信,若看到心中的曲艺遭受摧残或者老去,我亦会为之跪倒而哭泣……

我懂,只要心底存敬畏,孤独、痛苦都是“贵”……

二、“声”于“生”——不可忽略的严谨

2011年10月25日《光明日报》发表了题为《曲艺,这棵大树“病了”》的评论文章,文章中的一个段落标题《真正的保师应该是观众》是引用我的观点,它说:“孙立生三年来参加过不少于20场曲艺界的‘收徒拜师’仪式。按照传统的做法,每次仪式都要有‘引师、保师、代师’。而今下,真正的‘引师’是热爱,无爱难成才;真正的‘保师’应该是观众,没有他们曲艺难以存活;真正的‘代师’则应该是优秀的曲艺传统。”

2013年12月9日,《中国艺术报》在头版发表了该报记者怡梦的艺术评论《相声“段子化”,全是包袱很闹心》,文章的论点亦引用了我原话:“笑应该是养心的,现在有的相声全是包袱,非常闹心。”孙立生认为,故意搔人痒处引人发笑的相声,已经偏离了曲艺的本体。“好的曲艺作品应该让人笑后更觉益处多,这是唯一标准。”“功夫、智慧、境界三者有机融合才是好作品。”

2011年8月4日,《齐鲁晚报》发表了该报资深记者倪自放的评论《孙立生斥曲艺界十大俗》,文章将我在中国曲艺家协会某次座谈会上的发言标题原版刊载:“不缺热闹,缺少热爱;不缺新奇,缺少新作;不缺理智,缺少理想;不缺自负,缺少自省;不缺灵气,缺少灵魂;不缺传人,缺少传承;不缺票子,缺少票房;不缺笑星,缺少笑声;不缺崇拜,缺少崇高;不缺导师,缺少导向。”此前,《北京青年报》已对我的这次发言有过引用与报道。再后来,全国几十家重要网络传媒都曾对它们予以转载。

2017年11月27日《齐鲁晚报》以整版的篇幅,帮助我对退休三年来的曲艺评论作了梳理性的总结:“为什么现在的曲艺人感到捉襟见肘、黔驴技穷?说到家就是因为没有把买和卖的关系处理好,只有富有充足的货源才能卖得出,即,得保证肚子里宽绰富裕。以讲课为例,用三个月的认真积累在台上讲10分钟,它便具备精彩的条件与可能;用10分钟去准备连续三个月的课程,那只能去重复自己。”“今天我们评价艺术家总是和市场联系在一起,我觉得不应该是这样,艺术和‘实惠’两个字是没有关系的,想着用艺术去赚钱那只是艺人;艺术家不是靠职称和荣誉来证明自己,它应是一种坚定不移的志向选择。艺术家以自己的作品力量去影响社会、讴歌光明,当你爱上艺术之后你得到的是一种精神收获,而不是物质的掠取。当年自己女儿结婚的时候,我对她说,《结婚证》与我的《高级职称证》本质上有相通、相近之处,即并不能证明真正意义的成家,成家,是个过一辈子锲而不舍的追求过程。做曲艺家要给老百姓一辈子的愉悦,给人一辈子以希望,要一辈子和观众在一起成长”……

絮叨这些,绝不是炫耀,只是想说:我的诊断与发声,不管它正确与否却源自于我的真诚,是我这位“医生”的梦想、理想与追求,是我快乐的服务意识与由服务获得的快乐。它或许不完美甚至有待商榷,但绝不是我的居高临下、颐指气使。在我的曲艺价值观里,批评者的服务,绝不是挂在嘴边的一句故作自谦、口是心非的客气或虚伪,服务的本质体现在批评者所有的发声、判断,一定来自他对曲艺艺术生命系统的掌控程度及其对学术、规律研究的严谨姿态。

即使即兴而谈,我的曲艺观亦一定源自于我本人对曲艺艺术生命特征及其规律的自觉探究与深入思考,它们源自于我对40余载具体曲艺实践的梳理、总结,而与当下那些“跑课题”“抢项目”“评奖”“评职称”没有丝毫联系与关系。前不久,在与南开大学鲍震培教授交流时她突然问我:你对曲艺的小众化有何见解?我的回答十分“极端”:雅与俗的平衡、并存是曲艺艺术生命不容分割的特征、符号,曲艺小众化只能证明它生病了。

三、“礼”于“理”——不能轻视的眼力

有位中医老先生说,中医绝不应像西医一样分科诊治,因为它眼里的人是一个不容分割、彼此联系的整体与系统。我,同样坚持曲艺亦是一个完整、鲜活、系统之“生命”的观点。由此,便始终反对“头疼医头脚疼医脚”的诊断法,因为在我40余载对曲艺生命探索、发现、研究过程中,我觉得最最不能轻视的便是它的“基因”与“血脉”。

哲人言:迷路的时候,寻找方向最理想的方法就是从起源开始……

2018年9月13日,在北京大学百年大讲堂里出席河南宝丰马街书会研讨会,我发言的开场白是这样:“我是一个曲艺人,曲艺人心中也有一个‘北大’及其‘百年大讲堂’,它就是活了700多年的‘马街书会’”……

这种文化认知或者说曲艺自信,已经生长在了我的骨子里。2015年11月30日的《文艺报》发表了我的评论《让曲艺回归到哺育它生长的民间去》,我在其中再一次表达了对优秀曲艺传统的敬畏与崇尚:“曲艺传统,不仅是曲艺艺人世代相传的曲艺文化、曲艺精神,亦是其创造经典、成就名家、丰富自我的思维、智慧及其方法。面对当下温室‘盆景’凋谢零落,大地‘野花’竞相开放的曲艺生态,优秀的曲艺传统提醒我,‘礼失而求诸野’,让曲艺回归到哺育它生长的民间去,那里才是曲艺之花永开不败的‘源头活水’。”之后,我通过“民间文化是曲艺的源头活水”“优秀传统是曲艺的生存智慧”“中华美学是曲艺的精神依托”等篇章对曲艺的“生命之源”发表了自己的思考及其见解。

今天从事传统曲艺的人,其价值参照物几乎与“扎根民间”没有多少关系了,评断乡情乡音之曲艺的“标准”只剩下了“获奖率”与“上镜率”“入课题”“进项目”等,殊不知,恰是这些“虚肿”掩饰了曲艺的健康真相。“皮之不存,毛将焉附”,说到家,曲艺依附的“皮”并不是所谓的“民间文学”,而是它与大众百姓的真情实感。明代作家冯梦龙直言“有假诗文,无假山歌”。山歌所以“真”,在于它来自老百姓的现实生活,深得民心才得以世代流传;那些趋炎附势的“诗文”则顶多“昙花一现”。

看过由王宏编剧、范军主演,河南省歌舞剧院曲艺团一群优秀曲艺演员演出的方言话剧《老街》。我认为,其中的四句幕间唱词是道出曲艺生命之源的“真谛”:“艺人难艺人难艺人真难,爹赏饭娘赏饭埝子难圆,可惜这好曲好唱感地动天,离开了麦子地就断了琴弦……”难道不是这样么,麦子地是曲艺生存之根基。所以,与麦子地情感的亲与疏是识别、诊断曲艺健康与否的“大数据”。以保障曲艺健康为天职与使命的曲艺批评,绝不应该成为游离“麦子地”的“叶公好龙”“纸上谈兵”。

上世纪九十年代初,应一家大型企业之邀,我与一位曲艺编导为其创作一个曲艺说唱类的节目,当听了这家企业领导的具体要求后,那位编导发“飙”了:“你们的要求只能使曲艺独有审美特色稀释……”对方听罢一头雾水:“我们的目的就是让曲艺融进或者说服务于我们企业文化。时代不一样了,你们曲艺服务基层方式也需要换个思维方式,它不应只是一成不变地你演我看,让它变化成我们职工可以登台演出的一种通道不也是一种服务么?!”他的这番话如醍醐灌顶,令我茅塞顿开,我忽然意识到,曲艺贴近时代与老百姓,也存在一个服务观念更新的问题,抱残守缺,则必死无疑。由此,我对曲艺适应电视、戏剧等都有了许多包容、理解与新的认识。

这些年,济南市曲艺团尝试演出过《泉城人家》等几部方言话剧,面对业界某些权威对它“不务正业”的质疑,我这个“无名小卒”所以有勇气撰文“挑战”,是因为我的价值观要求自己的“礼”必须源于心灵真诚的“活水”,即,它一定具备不脱离曲艺具体生存、发展实际的品质,是直面曲艺及其专业院团实打实现状的“说理”。毛泽东曾说“没有调查就没有发言权”“不做正确的调查同样没有发言权。”2017年第4期的《曲艺》,将我的“调查报告”《问号的价值——我对曲艺嫁接戏剧认识的“叛变”》公布于众:“12年了,济南市曲艺团换了三任团长,方言话剧《泉城人家》《茶壶就是喝茶的》主要演员也随着岁月流逝而更新换代,唯独不变的是12年来这两个剧始终不断地在演。首先被中国曲艺家协会看好并邀请到北京演出的它们,此后受到文化部专家的高度认可与推崇,《泉城人家》获得第十届中国艺术节文华优秀剧目奖、主演李洋获得文华优秀表演奖;《茶壶就是喝茶的》获得2014年国家艺术基金的支持。而比较这两个剧,济南市曲艺团演出更多的显然还是曲艺,他们创作、演出了10多台的曲艺新作,其中三台40余个曲目晋京演出并受到好评;2006、2008、2010年,该团的曲艺演员闫磊、郭文秋、罗晓静,先后获得中国曲艺牡丹奖的新人奖、终身成就奖、表演奖;2016年,闫磊演唱的单弦还在第五届巴黎中国曲艺节上得到外籍汉学家评委的一致青睐而夺得唯一金奖。”

曲艺艺谚有“把点开活”之说,其智慧就是告诫、提醒曲艺,只有掌握在最短时间里“主动适应、贴近”的战术,才有可能赢取最长时间“唯我独美”的战略胜利。而曲艺的生存、发展之“理”,倘若离开“麦子地”,便极有可能成为让普通百姓望而生厌的“自娱自乐”“装腔作势”“色厉内荏”。

四、“炼”于“恋”——不许马虎的功夫

“好雨知时节,当春乃发生。随风潜入夜,润物细无声”。窃认为,杜甫的这四句诗,不仅仅应成为优秀艺术作品的参照标准,亦是艺术评论佳作的共性品质。我理想中的曲艺评论应该一定是陪伴曲艺成长过程中的适时、适宜、适度。好的文艺评论文章一定具备“好中医开方”的品质,让适时、适宜、适度有机的平衡、统一。而优秀的文艺评论一定应该具备“秀外慧中”的品位:养人眼,动人心,说人理,耐人品。

自打2016年开始,连续三年了,每年春节之后,《中国艺术报》都在第一时间发表由我撰写的评价央视春晚语言类节目的文章。完成这些节假日挑灯熬夜的“突击”之作,其力量的来源在于我骨子里极为强烈的“蹭热度”意识。我的“蹭”绝不是“蹭”自己之虚名,而是力求能借着人们关注春晚的热度未退,与大家一起发现、探究、交流新时代民族曲艺的走向及其健康。有这样的“热恋”,我才忽略了自己的身份、水准等自知之明,以一种“修炼自我”的心态,三年春节后完成、发表了《它,朝着相声的“本来”回归……》《坚守健康、纯正的说唱文学传统》《新时代中国文艺审美的“风向标”》等文章,借着广大读者“关注春晚评价”的热情,传达了自己对“曲艺生存、发展”长久思考形成的认知——

“我从不否认相声是笑的艺术,但更认可给受众以丰富联想、品味之空间,即令其品享具有独特意味的开心、愉悦,才是好相声的评价标准与审美尺度。偶尔听到过著名作家张炜谈相声,他说,好相声给人的热闹只是一时,而通过‘回味’得到的安静却是一生福祉。诚然,用这样的价值观衡量,《这都不是我的》还有相当大的提升空间。难得的是,它却赋予了受众积极、主动丰富与补充的空间。平心而论,听《这都不是我的》,其间始终没有得到由‘情理之中,意料之外’引发的开怀大笑,但,会心的‘小呲牙’还是有的。年夜,不是人人都要狂欢,有人更喜欢会心的呲呲牙——当年的不少好相声都是让人会心的笑。”

“记得日本影评家左藤忠男曾说:现在全世界有票房的电影当中,美国电影占了一半以上,最最赚钱的美国电影是把‘电影资源’破坏掉。我觉得如今的相声也存在‘乱采’‘乱伐’的问题,所谓‘健康’就是有序、科学的开发、配置、使用‘资源’。相声绝不仅仅是技巧、功夫的展示和逗乐,没有思想、文学的支撑,技巧、逗乐都不可能会抵达整体的适度与和谐。有专家为相声把脉说,今天的相声不景气,其中有一条原因就是八十年代‘火过了’——相声‘累’出了毛病。我想,这话似乎不无道理,积累与付出之间肯定是有规律可循的。一个人与一种艺术形式的生命原理有些是相通的,‘有限创造无限’亦是相对的,只有不断地充实、增强自身的‘健康’指标,才能始终呈现一种生命的活力,得以实现可持续之协调发展。否则,便容易出现人们看今天某些相声大腕儿演出时的感觉,即使依然在笑,但总觉得‘笑声’不如以往那么‘年轻’——对其‘明天’总是心有余悸,失去了期待与憧憬的美感。”

“说唱文学的小品、相声赐予受众的开心绝非是单一的笑,而是千姿百态、可以抵达人之心灵的曲艺之美,它包括让人动心的故事、宽心的语言、入心的曲调,会心的哲理等。相声既可以‘一笑遮百丑’,也能‘一笑露百丑’。在浮躁成风、娱乐至上的时间节点上,不给那些‘耍嘴皮子’及其‘模仿秀’提供平台、机会,这恰是国家主流媒体央视春晚审时度势应有的清醒与明智。它们以独有的品质启发我们思考:这个时代的文艺应该提倡什么?鼓励什么?抵制什么?唾弃什么?今天的人民大众真正需要什么(而不再仅仅是满足“一部分观众的等待什么”)……它们没有用迎合‘眼球效应’来取代‘社会效应’,而是理直气壮、旗帜鲜明地将‘社会效应’放在了第一位。”

是的,因为“热恋”始终“修炼”。坚信,手,或许越写越黑;心,一定越辨越明……

五、“醒”于“省”——不敢舍弃的理想

“上医治未病”包括未病先防、已病防变、已变防渐等多个方面的内容,所谓“上医”乃是“见色知病,按脉知病,问病知处”的高明医生。如此,做一个为曲艺“把脉”的良医谈何容易?!

2017年11月18日上午,我应邀在山东书城“经典文学论坛”上作了《说唱文学亦经典》的演讲,其间,曾如此描述了眼里与心中的曲艺家之形象:“虽是没学历的学生,但热爱逼着他们学习力历久不倦;虽是没名字的作者,但给个‘梁子’编出的段子个个都贴近实践;虽是没编制的乐队,但自拉自唱或用板敲着节奏可以随机应变;虽是没影子的导演,但他可以扬长避短让自己的个性、绝活等得到最佳呈现;虽是没讲台的老师,但与老百姓教学相长且彼此情感没有距离、亲密无间。”曲艺艺术这种“一人多角”的综合性特征,令我顶礼膜拜的同时,越发知道为它保健“诊断”“开方”的艰难与不易。简而言之:真正读懂之后的爱才是与之能相依为命、牵手终生的真爱。于是,几乎撰写每一篇评论之前,我都要冲着镜子问自己:你,果真对曲艺弄懂了么?

为了懂,坚持读经典。于是非常认同迈克尔•杰克逊说过的一段话:“如果你想改变世界,首先要看看你自己,从自己开始,从镜中人开始,别总是看着别人,从你开始。这是一个真理,是马丁•路得•金和甘地都指出过的,也是我所信仰的。”对曲艺业界的“三俗”,我在报端阐述过自己的观点:“唯有曲艺作者、演员成为不低俗的人,其作品、表演才能与低俗等彻底决裂;唯有内外兼修富有高尚情操、情怀,才能写出与之品质、境界相匹配,贴近实际、言之成理、掷地有声的曲艺评论文字。风格取决于人格,文性源自人性。沽名钓誉、投机取巧者,天大的能耐亦休想掩饰‘文如其人’的本质。”

为了懂,天天省自身。今年《山东艺术》为我开辟了专栏《我与曲艺的那些事儿……》,我在其中如此醒悟道:“真的不能轻易说‘江湖险恶’‘身不由己’;因为我经历的真相是‘身在江湖,美丑由心’。我由此还联想到了‘教授’与‘科学家’,在这些接近完美的‘名字’里,谁敢说它没有江湖的影子?它,既可以折射阳光;也能够泄露阴暗。那些‘跑官’‘拉选票’的丑恶常常让人们瞠目结舌:‘不曾想江湖的水竟如此浑浊。’有人发微信说,每个人都生活在江湖中,江湖即圈子。我留言道:‘江湖浑水’又如何?有的因此淹死;有的却因势利导地摸到了‘大鱼’。山东的非遗保护、研究专家郭学东先生曾与我‘争辩’道:曲艺江湖的隐语、礼数,能够流传至今,本有其‘健康’与‘自我完善’的规矩,水浑是让那些借‘江湖’之名,行‘伪江湖’之实者污染了。想起了我在一个艺术界的拜师仪式上阐述过的观点:儒家一向重‘礼’,礼,本身并没有价值标识;只是,儒却有‘小人儒’与‘君子儒’之别——小人喻于利;君子喻于义。”

为了懂,虔诚访高人。在2013年第1期《曲艺》上登载的《真佛只说家常话》一文中,我曾谈及“拜访”《相声三字经》作者崔琦、徐德亮的感受:

“我不敢随意断言,崔琦与徐德亮先生是走出了‘低迷’的相声家,但我却坚信他们‘富有’和‘奢侈’。这种判断也是‘偷’别人的。听人讲过一个故事:前英国首相撒切尔夫人曾经参观一所大学,他问一位大学生:你学什么?那学生回答:历史。铁娘子羡慕地说:真奢侈啊!读历史怎么成了奢侈的事儿?道理很简单,穷孩子走上社会,首先要谋生,为生存而读用得着的书,谁会去研修不实用的历史呢?!由此想到,当今相声界‘穷孩子’还是占多数,他们太忙,太焦虑——为了演出,为了出名,为了段子,为了‘包袱’什么的。

我有些纳闷儿:崔琦和徐德亮二位怎能过得如此‘阔绰’呢?!如果再出100个崔琦、徐德亮,编写、批注100本类似《评书三字经》、《快板三字经》、《京韵大鼓三字经》什么的,中国曲艺就离‘贵族’不远了吧?!

为了向‘贵族’靠拢,我为自己写了一段‘三字经’:

爱曲艺,敬前辈;尊师长,惜同类;

善当先,仁为贵;行端正,思换位;

崇美德,拒献媚;恶浮名,贪亦罪;

亲宁静,怯鼎沸;交诤友,读精粹;

博强专,恒去昧;顺自然,适己最;

健乃本,悟得慧;立则生,卧即睡……”

为了懂,我始终走在路上而不敢有一丝懈怠——因为我懂:艺无止境,学习恰如逆水行舟……

孙立生,曲艺作家、评论家